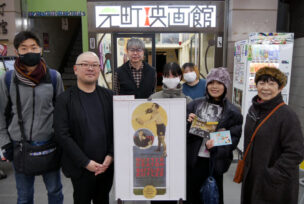

『地獄のSE』3/23(日)の上映後に、綴由良さん、わたしのような天気さんの舞台挨拶を開催しました。

本作は、19歳で手がけた初監督作「散文、ただしルール」がカナザワ映画祭2022「期待の新人監督」部門でグランプリを受賞した川上さわ監督が、そのスカラシップ作品として完成させた長編映画。海辺の町を舞台に、中学生たちの青春を独創的な映像で描き出しています。

本作のキャスト選考について、綴さんはもともと川上監督と面識のある友人で、オーディションは実施されたものの、監督の審美眼や世界観に共鳴する人物が自然と集まった印象を受けたとのことです。また、講談社主催の『ミスiD』の影響も大きく、監督を含め出演者の多くがそこにルーツを持っていることが、キャスト陣の一体感や作品のイメージにもつながっていると語られました。

本作には恋の感情が随所に描かれており、「恋」というテーマについても話が及びました。綴さんは、恋愛感情が「好き」と「付き合ってください」という形で一つに結びつくことを疑問を抱いていると語り、「この訳わかんない感情とか、トキメキとか、『自分キモ』みたいなのが全部ひっくるめて恋なのかな。そこにどんな名前が付いていようが、感情は有るものだから、体とか心がついていかなくともどうにかするっきゃねえぜ、みたいな感じ」と率直な思いを述べられました。これには、わたしのような天気さんも共感し、「純粋に『好き』って感情を持って、生のまま、個の関係性を築いていくことを推奨したいよね。色んな人に対する『好き』の違いの分からなさを分からないまま取っておいて、それに振り回されればいいんじゃないかな」と、感情の在り方への視座を明かされました。

また、観客からの質問に答える形で周囲の人間関係の理想像を語った綴由良さんは、「『他人をコントロールすることはできない』をモットーに掲げているので、『私の隣にどんな人がいたら…』みたいに考えることはありません」と話し、わたしのような天気さんは「関係性は創造できるものというよりは、その可能性を観測しているようなものだと思っています」と語られました。このような他者との関係性を流動的なものとして受け入れる柔軟さは、映画の中で描かれる曖昧で掴みどころのない感情とも響き合っているように感じます。

最後に、わたしのような天気さんは、本作が地方の学生に親和性が高いのではないかという考えを述べ、「誰も理解してくれなくて学校にも家にも居場所がない。本当に物理的に街から出ることはできないけれど、映画とかフィクションには救いがあったから、そういう人たちに届いてほしい」と、自身の過去と重ね合わせながら、孤独を抱える若者たちに共感と希望を内包した本作が届くように願いを込められました。