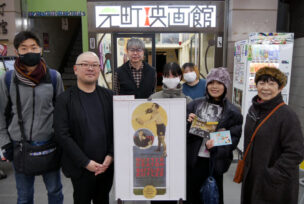

『悠優の君へ』6月15日(日)の上映後に、福原野乃花監督、小谷慈さん(主演)、宮川眞伍さん(撮影担当)、金又玄さん(録音担当)、大神ありすさん(撮影サポート)、中村優花さん(撮影サポート)の舞台挨拶を開催しました。

本作は、強迫症という精神疾患を抱える優乃と、孤独を抱えて生きる悠の出会いを通じて、見えない苦しみに寄り添うまなざしと、そのささやかな交流を丁寧に描いた青春映画。監督自身の実体験に基づきながら、日常のなかの葛藤や共鳴、回復の兆しをにじませた、あたたかい作品です。

福原監督は、強迫症の治療に向き合っていた自身の経験を語りながら、「物語をつくるなら、まずはこの病と向き合いたかった」と語りました。高校時代に最も症状が重かった記憶をもとに脚本を書き始めたことと、俳優として活動を始めていた友人・水崎涼花さん(主演・悠役)からの「一緒に映画をつくってみよう」という提案が、制作の端緒となったそう。「脅迫症だから観てほしい」だけではなく、「誰のなかにもある“うまく生きられなさ”に触れてほしい」と語る福原さんの言葉には、自分の症状を語ることが誰かの視野を少しひらくことにつながればという、誠実な願いが滲んでいるように思います。

小谷さんは、最初は強迫症に対する知識もなく、演じてよいのかと戸惑いがあったと語りましたが、監督と何度も話し合いながら、「症状」ではなく「その人」を理解する努力を積み重ねていったと言います。実際に手洗いの行動を演じてみるなかで、体の動きに染み込んだ不安や強迫感覚に少しずつ近づいていった過程が語られました。

宮川さん、金さんはいずれも監督の学生時代の友人。宮川さんは、「当初はこの題材に対して完全に理解はできないと感じていたものの、普通でいなければいけないというし社会の強迫感は自分にもあったと気づかされた」と振り返りました。金さんは撮影現場に立ち会ううちに偏見が剥がれていく感覚を持ったと語り、「教室のなかで“ただ見ていた側”だった自分の認識が現場で変わっていった」と打ち明けられました。

また、大神さんと中村さんは、監督の高校時代の友人。バスケ部の仲間だったという小神さんは、「この病気のことを打ち明けてくれたことがまずうれしかった」と振り返りつつ、「映画をつくることが遊びの延長のような感覚で始まった」と、現場の温かい雰囲気を語りました。中村さんも「再び同じ時間を共有できたことがうれしかった」と語り、仲間として現場を支えることが自然な関わりだったことを明かしました。

「自分たちの技術はまだまだかもしれないけれど、どうしても“今”撮りたかった」という監督の言葉には、若い作り手としての葛藤と、それでも前に進む意志がありました。キャストやスタッフが互いに役割を超えて手を差し伸べ合い、今の自分たちにできることを最大限にやりきったことで生まれた本作には、未熟さを引き受けながらも他者の痛みと向き合おうとする眼差しが通底しています。最後に監督は、「この映画が、誰かの視野をほんの少しでも広げるきっかけになってくれたら」と語りました。「脅迫症を知らなくても、なにか自分の中にある不安や違和感に共鳴してもらえたらうれしい」と、あくまで語られる対象ではなく、自分ごととして受け止めてもらうことを願っている姿が印象的でした。