タイ発の青春ドラマ『親友かよ』上映後に、アピチャッポン・ウィーラセタクン研究者の中村紀彦さんによるトークイベントを開催しました!本作が作られた経緯や、先だって開催した加藤るみさんのトークにも出てきた制作会社GDH559、またタイ映画の現状などを絡めながら、本作の面白さについてお話いただきました。

映画とノスタルジーへの独特なアプローチ

中村さんはまず、本作で言われる「映画って嘘だよね」ということについて、亡くなったジョーとその恋人も一緒に映画制作をしているようなカットが使われたタイ版のポスターからも、そのスタンスが感じられると指摘。

またタイ語の「หนัง(ナーン)」=映画という言葉は皮膚という意味もあるそうですが、冒頭にジョーが元カノをカッターで切りつけるシーンがスマホで撮られていたり、映画を撮っているはずの主人公が結局は最後パワーポイントで発表し、それが皆に刺さっている。その辺りの映画に対する「軽さ」がうまく感じられるようになっている、と中村さん。

また、監督のアッター・ヘムワディーは本作が初長編作品で、もともとミュージックビデオの制作で知られています。2019年に制作した「Girl&Boy」という楽曲のミュージックビデオでは、時間と共に距離が離れていった恋人同士が久しぶりに再会する甘酸っぱい物語を描き、「既になくなったものを慈しむ」という本作にも通じる描写が特徴的。興味深いことに、この楽曲が『親友かよ』の劇中でも使用されており(ジョーが亡くなる直前にイヤホンで聴いている)、両者の共通性を指摘されました。

映画制作会社GDH559について

中村さんが注目したのは、本作の主人公ジョーがアピチャッポンにそっくりなこと。なんと、アピチャッポンの愛称自体が「ジョー」だそうです。また主人公の姉ジェンはアピチャッポンの映画に毎回登場するおばさんの名前と同じ。

これはどういうことかというと、2016年に前身の会社から新たにスタートしたGDH559は、70年代から90年代にかけて映画館やレンタルビデオで片っ端から映画を見てきた映画マニアたちが集まって作られた会社で、「メジャーな作品で、シネフィル・映画マニア、映画を普段見ない人両方に深く刺さる作品を作ろうとしている」と中村さん。元々シネフィル的な人たちが作った会社らしく、マイナーなアピチャッポン・ウィーラセタクンへの目配せが感じられると指摘されました。

アピチャッポンはカンヌで受賞しているような監督ですがタイの一般の人には知られていません。その手法は、まさにアメリカのA24がインディーズ系の監督、忘れられかけられた監督を起用して今の観客に新しいもののように見せるのと似ています。

また、GDH559は「物語が必要だ」と言う会社で、本作でもそのようなメッセージがあり、作品自体、脚本が巧みで物語が絡み合って最後にすっきり集約する感覚がありますが、タイで「物語」というときには慎重にならざるを得ない、と中村さん。

というのも、タイには国王がいて、その中で政治が動き国の中枢から政策が下りてきますが、70年代、80年代の国王の政策が「物語をどう語るか」で、どんな人にもすっと入る「物語」によって国を統治していたからです。

中村さん曰く「私もアピチャッポンも映画に物語が必要と思っていない。タイの資本を取り込みながら躍進しているGDH559のやり方には違和感を感じるところもある」。

タイの死生観と文化的背景

続いて、「物語とノスタルジー、そして死というテーマは非常に相性が良い」と語る中村さん。

タイには地獄寺という場所がたくさんあり、死後に待つ悪行の報いを人形や絵で表現した場所として、小学生から年配の方まで、死や輪廻転生について考える機会を提供しているそうです。そして、この地獄寺の絵の中にドラえもんが混ざっていることがあるそう。「ドラえもんの物語-未来からやってきてタイムマシンで様々な時代を行き来する-は、タイの人々の死や喪失に対する思いと深いところで繋がっているのでは」と中村さん。

本作の中にも机から猫が出てくる場面がありましたが、「ノスタルジーと死、物語が必要という、GDH559という制作会社の一番伝えたいものがこの映画には詰め込まれていた」と話されました。

最後に観客の皆さんから「2回目の鑑賞でしたが、親友や友達の関係が何層にも重なっている感じで、全然飽きない。スタイリッシュで分かりやすく、高レベルな映画」「死者に花を手向けても1週間で忘れるというセリフがあったけれど日本だとどうだろう」「男女間の関係がとても初々しくて良かった」といった感想をいただきました。

中村さんは、タイでは仏教の影響で亡くなった人への執着を手放すことが大切だという考え方があり、亡くなった時は盛大に葬式を行い、花火を上げて終わるという文化もあると説明。「死に対する悲しみを自分たちの中で抱え込み続けるのではなく、発散して少し距離を置きながら、その時間を慈しむという態度が感じられます」と語られました。

本作の「死」に対する軽やかさはそんなところから来ているのかもしれません。

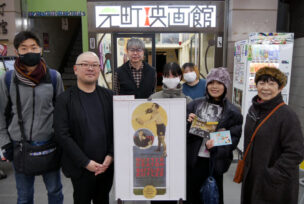

中村さん、貴重なお話をありがとうございました!