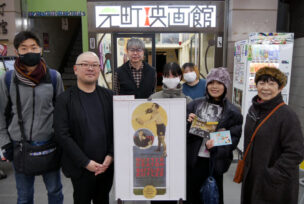

『解放』5月17(土)・18日(日)の上映後に、監督・企画・主演を務めた芋生悠さんをお迎えして、舞台挨拶を開催しました。

本作は、絵を描くことを通して自身の感情と向き合う女性が、“流れ”と“停滞”のあいだで揺れながら、身体と表現を再び結び直していく姿を描いた作品。上映後には、芋生さんご自身による朗読パフォーマンスも披露され、映像と身体、言葉と音が織りなすインスタレーションとしての完成形が提示されました。

芋生さんは、「もともと監督をやってみたい気持ちはあったものの、なかなか踏み出せなかった」と振り返りつつ、「役者としても、一人の人間としても迷う時期があった中で、お芝居の場でしか呼吸ができない感覚に気づいた」と語られました。そのうえで、「自分を解放するように映画をつくっていったが、同じように何かを抱えている人にとって、少しでも心や身体がほぐれるような時間になってくれたら」と、本作に込めた願いを明かされました。

本作の撮影は3日間で行われ、主演と監督を兼ねながらの撮影は「最初はかなり不安だった」と語りつつ、「2日目からは、スタッフの皆さんにどんどん任せていこうと思えるようになった」と、現場での信頼関係の築き方についても言及。「誰かと一緒に作ることの難しさはあるけれど、だからこそ湧いてくる熱量がある」と、創作の面白さについて語られました。また、身体が衝動的に動くような描写や、共演者の動きに身を委ねるような場面については、「他者と世界を共に作っていく、という実感があった」とふり返り、創作の中で偶然性や他者の感覚を受け入れる姿勢が、作品の大きな力になったことを明かされました。

映画の中で重要なモチーフとなる“水の流れ”については、「自然は人の意図通りには動かない。だからこそ、触れること・目で見ることで自分の中のわだかまりが解きほぐせるし、流れに身を任せることができる」と語る一方で、「でもそれに慣れると新鮮さを忘れ、景色が見えなくなってしまうこともある。そんな意識を変えるということと自然や水の流動との連関は意識していました」と、背景にある感覚についても触れられました。

朗読という形式を加えたことについては、「今の自分の声で“解放”を届けたいという思いが芽生え、リアルパフォーマンスとして朗読を選んだ」とのこと。映画本編はノンバーバルであるため、急に“言葉を話す”という形式を加えることに不安もあったものの、「今の自分がこの作品をもう一度手渡すような感覚で朗読をした」と、身体性を伴う表現としての朗読の魅力を語られました。

芋生さんが最後に語られた「スクリーンから飛び出したかったのかもしれない」という言葉が印象的です。役者として長く表現に関わる中で、「作品の中に閉じこもるのではなく、誰かと直接出会うために飛び出す」ことを、自身の内側から自然と求めていたのかもしれないと語るその姿には、“解放”というテーマが、まさに自身の身体を通して立ち上がっていたことが強く感じられました。

自身の表現や存在のあり方に問い続けながら、他者と、そして世界と新しい回路を結び直そうとする『解放』。映像と身体、言葉と感覚が折り重なり、観る者の心に静かに波紋を広げる本作を、ぜひ多くの方に体験していただきたいと思います。