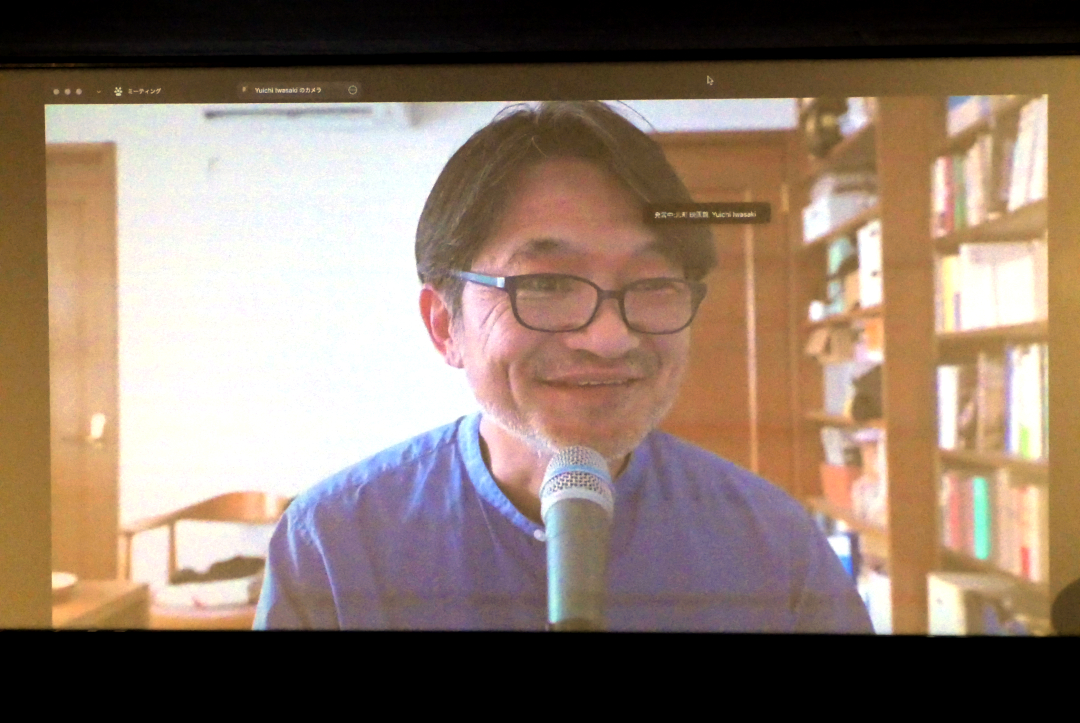

「イスラーム映画祭10」5/7(水) 『カシミール 冬の裏側』上映後、「カシミール紛争と映画、そして紛争の現在」というテーマで、本作の字幕監修を担当した中央大学・政策文化総合研究所 客員研究員の拓徹さんによるトークを開催しました。

先月、カシミール東部山中の観光地バハルガームで起きたテロ事件、そして上映当日にインドからパキスタンとカシミール地方のパキスタン支配地域への報復攻撃が報道され、緊張感が高まっている中、カシミール地方を研究し続けてきた拓さんは、「カシミール社会の反応が今までとは違い、“テロは嫌だ”という意思がカシミール人の中で明確に見えた。『カシミール 冬の裏側』は、改めて今までの時代を象徴的に描いた作品であり、一つの終わりつつある時代に対する鎮魂歌のように感じました」と、カシミールの時代の節目を目撃していることを最初に述べられました。

トークでは、まずカシミールが指す地域についての解説に続き、カシミール紛争略史では、ジャンムー・カシミール藩王国の領有権を巡って行われた印パ戦争におけるイギリスやアメリカの目論見や、60年代にカシミールで高まってきた民族自決意識について、また本作の背景にもつながる89年以降のカシミール独立を求めるゲリラ闘争についてお話しいただきました。インドの第二次モディ政権下で、2019年にジャンムー・カシミール州を二分割し、連邦政府直轄領に格下げしたことで、今はカシミール人のイニシアチブが失われている状況だといいます。

そんなカシミールの前史では、美しく幻想的なカシミールの歴史的イメージが醸成された経緯をムガル帝国時代(1600年代)や19世紀に遡ってご紹介いただきました。またボリウッド映画におけるカシミールについても、80年代までは映画の背景にすぎず、ヒロインがカシミール人であっても演じているのはインド人だったことや、90年代以降は「凶悪なテロリスト」に置き換えられ、カシミール人本来の姿や文化を描かれることはなかったそうです。拓さんはその状況下で「カシミール人が自らの政治的自由とイメージをどう取り戻すのか。あまりにも定着したイメージなので、ある程度そのイメージを使わないとカシミールと認識してもらえない。そのジレンマの中、カシミール人が映画を作り始めたのです」とカシミール人によるカシミール映画作りの背景を語られました。

本作のアーミル・バシール監督は中堅の脇役俳優としてボリウッドで活躍された方で、堀ウッドではカシミールについては正当に描かれないことから、監督として自らの表現を模索したといいます。前作の『カシミールの秋』では、主人公の少年の兄が失踪、父が爆弾テロ事件のトラウマに苦しんでいる交通警察官という設定で、観光で有名なダル湖を登場させてステレオタイプ的イメージを出した直後に、インド治安部隊が映され、牧歌的な空気を打ち消すという演出を行っています。本作もボリウッド映画では美しいとされ、インド人観光客を引きつける雪景色の中、カシミールで生きる人にとっては厳しい現実を浮き彫りにしています。「主人公、ナルギスが織る美しいカシミヤ・ショールも1、9世紀の女性が喜んだようなものではなく、苦しい生活の中、わずかなお金を稼ぐための、カシミール人の日常の中に置き直されている」と柘さん。

冒頭と後半に登場する無名集団墓地(インド当局によって非合法的に殺害され「失踪」した人々の遺体が埋められ、2011年、21ヶ所に2730人分の無名の遺体が確認された)や、実際の座り込みデモを撮影した失踪者親族協会、さらにはインド部隊高官が戻ってきた夫マンズールに迫った「お土産」の示すものについて詳しく説明いただき、本作が描こうとしていたものがより明確に浮かび上がってきます。また主人公ナルギスを移牧民コミュニティ「グッジャル」女性として描くことで、カシミールの中の差別をも描いていることを強調されました。

最後に主宰の藤本さんが「これだけは覚えて帰ってほしい」と添えたのが、ナルギスの手仕事を買い取り支えてきたヤシーン役のシャビール・アフマド・ローンさんの活動。拓さんは「ローンさんは実際にカシミールで女性のための手芸センターを運営し、携帯織機でトレーニングすることで農村の自宅でショールを織り、収入を得ることを可能にした社会開拓的事業を行っている人物で、女性の自立もカシミール社会の変化の側面です」と評価されました。拓さんは「イスラーム映画祭10」のパンフレットにも4ページに及ぶ解説文を書いておられます。ぜひ、こちらもご覧ください。